Ecos del Apocalipsis

«Cuando el río suena, agua lleva», dice el refrán y, desde hace tiempo, noto un clima apocalíptico generalizado, asumido en la sociedad, difundido en las noticias… e incluso, como en este caso, en el cine. La vida de Chuck empieza así, como a mí me gusta: tratando lo escatológico (es decir, lo referente al fin de los tiempos).

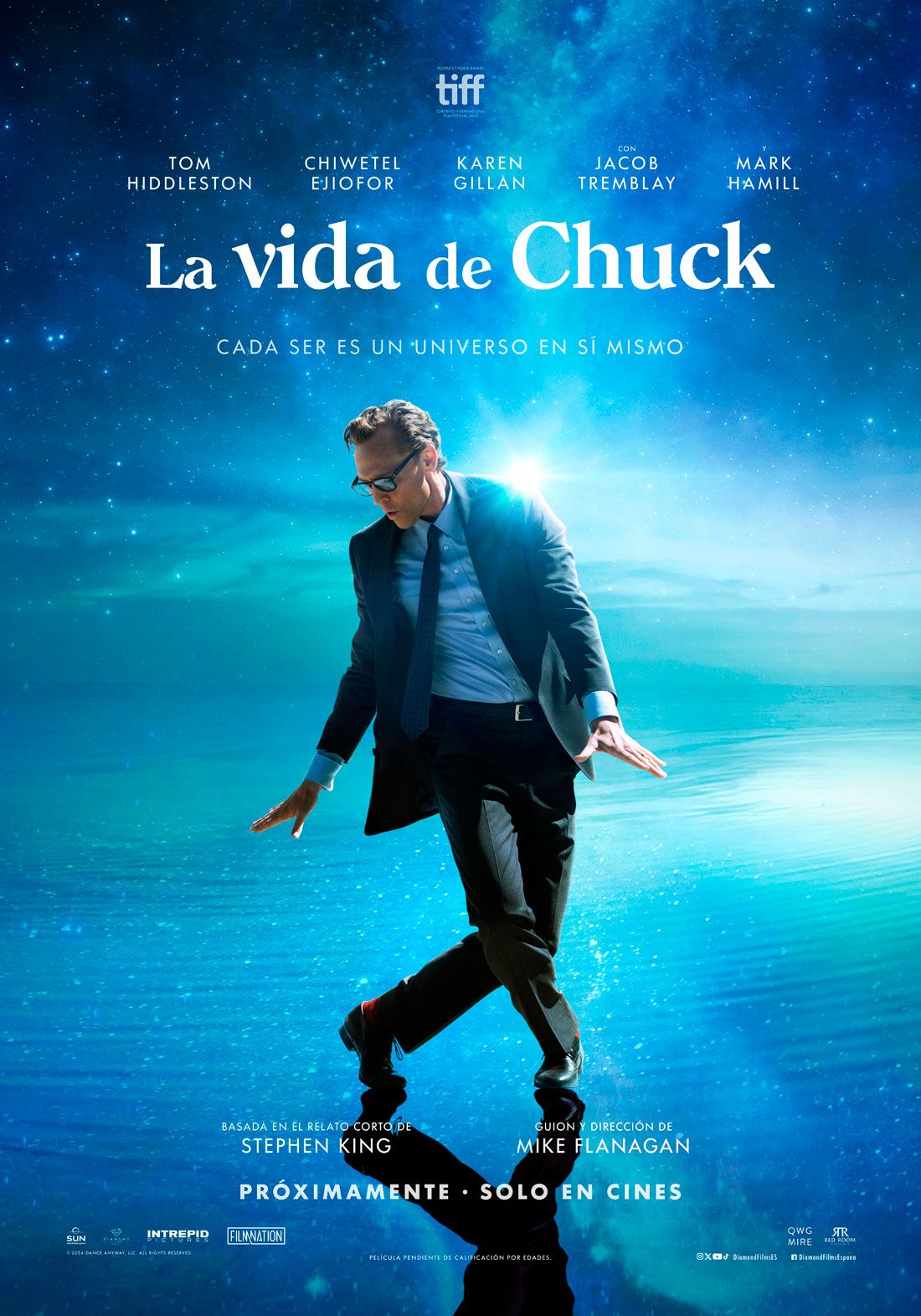

Mike Flanagan propone un relato contado al revés que convierte el apocalipsis en una experiencia íntima y poética.

Por otro lado, la historia (inspirada en un relato de Stephen King) no es circular, otro valor añadido desde mi punto de vista, ya que —permítanme la autopromoción —yo he tratado estos asuntos en mi última novela Manuales de ida y vuelta, y son verdaderamente apasionantes. En nuestro día a día, en las actividades creativas y en cualquier ámbito, habría que revisar las linealidades temporales a las que estamos acostumbrados desde hace siglos: en las tramas, en la vida o en la fe. Jugar con el kronos y el kairós resulta enriquecedor, amén de estar contemplado en muchas culturas y religiones.

Tres actos para el fin del mundo

Volviendo a la película, esta se desarrolla en tres actos y en sentido inverso: del tercero al primero. Ese planteamiento inicial, tan rompedor y tan bien expuesto por el director Mike Flanagan —en el que se prevé el fin del mundo, se pierde la conexión a internet y a los móviles, se suspenden las emisiones televisivas y se observa una destrucción progresiva del planeta con terremotos y otros desastres naturales —, atrapa desde el comienzo. Las intrahistorias que se van presentando de forma colateral (la del profesor de instituto, Chiwetel Ejiofor; la enfermera, Karen Gillan; la patinadora…) también se hilan con acierto, y pensé, apenas comenzaba la cinta, que iba a pasar un muy buen rato sentado en mi butaca.

El segundo acto aún se sostiene, aunque menos. Muestra y narra una anécdota inusual que le sucede a un tal Chuck (que ya aparecía de forma extraña en el tercer acto): un contable aburrido, de treinta y nueve años, que, por azar, se pone a bailar con una desconocida —a la que acaba de dejar el novio —al ritmo de una baterista callejera.

En el primer acto (o tercer acto, desde el punto de vista cronológico del film), se nos muestra a Chuck de niño, viviendo con sus abuelos en una casa victoriana donde hay una cúpula misteriosa a la que, en ningún caso (le está prohibido), puede acceder y que los abuelos mantienen cerrada con un cerrojo a cal y canto.

Lo poético de la cinta es crucial: aporta una trascendencia inusual que roza la metafísica.

En los tres actos hay nexos en los que conviene fijarse, como, por ejemplo —y no destripo nada —, el poema de Walt Whitman: «¿Me contradigo?/Muy bien, me contradigo,/(Soy amplio, contengo multitudes)». Lo poético de la cinta es crucial, ya que aporta una trascendencia inusual que roza la metafísica. A mi modo de ver, la esencia del poema es clave para entender la película: la individualidad en la universalidad y la universalidad en lo individual; las multitudes de una cosmovisión, la propia y, al mismo tiempo, la de todos. No me quiero poner estupendo, pero es muy conveniente que haya cintas que traten la escatología (general o la particular), el memento mori. Ese fin propio o multitudinario nos remite a otras películas, a clásicos intemporales como El séptimo sello de Ingmar Bergman.

A excepción del momento Billy Elliot, protagonizado por Jacob Tremblay, que se alarga más de la cuenta, es una película que, sin duda, merece la pena ver.